650 000 руб.

"Путешествие академика Н. Озерецковского по озерам Ладожскому, Онежскому и вокруг Ильменя"

Н.Я. Озерецковский С.-Петербург, Печатано при Императорской Академии наук, 1792 г.

Первая книга, посвященная путешествию по Карелии. Содержит первое научное описание территорий северо-запада России. Издание представляет большую научную и историческую ценность. Первое издание. Очень большая редкость!

Фундаментальный научный труд, созданный выдающимся русским академиком Н.Я. Озерецковским в результате его экспедиционного путешествия 1792 года. Книга является одним из важнейших источников по изучению природных особенностей и культурного наследия северо-западных территорий России конца XVIII века.

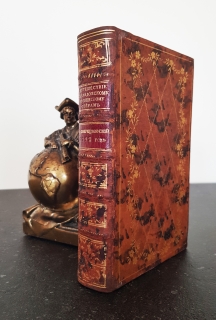

Книга в красивом старинном цельнокожаном переплете с золотым тиснением. Золотые обрезы. Иллюстрированное издание. С 13 гравюрами и 18 таблицами (две панорамные гравюры с акварельной подкраской). 355 стр. Формат: 19,7x13 см.

Эта книга по-своему уникальна. Впервые была издана в СПб в 1792 г. Императорской Академией наук. Второе, исправленное издание было напечатано только через 20 лет - в памятном для российской истории 1812 г. Данный труд впервые дает описание как природных сокровищ Карелии и достопримечательностей края, так и быта местного, неоднородного по составу населения. Книга снабжена 13 гравюрами. Гравюры резцом исполнили И.Х. Майр и Р. Зотов по рисункам Г. Майра.

На гравюрах изображены: Виды Ладожского и Онежского озер: вид острова Коневца; Конь камень на острове Каневец; Варашев камень; Бросальница; Валаамский монастырь на острове Валаам; порог Кивач на реке Сун, впадающей в озеро Онеж.; Вид Кижинского погоста с западной стороны; План судоходной реки Свири; Соборная церковь в Петрозаводске и др.

Научная ценность издания заключается в подробном описании трех крупнейших озер России – Ладожского, Онежского и Ильмень. Автор не только дает детальное географическое описание водоемов, но и проводит глубокий анализ их природных особенностей, включая гидрологические характеристики, флору и фауну, геологическое строение прилегающих территорий.

Этнографический материал представлен в книге через описание быта местного населения, его традиций, промыслов и особенностей жизни в приозёрных районах. Озерецковский собрал ценный исторический материал о населении региона, его хозяйственной деятельности и культурных традициях.

Научно-исследовательский подход автора позволяет читателю получить полное представление о природных условиях и социально-экономическом укладе северо-западных территорий России того времени. Книга содержит точные научные наблюдения, измерения глубин озер, описания климатических особенностей и природных явлений.

Историческая значимость труда состоит в том, что он является одним из первых комплексных исследований данного региона, содержащим уникальные сведения, многие из которых не сохранились в других источниках. Работа Озерецковского заложила основу для дальнейшего изучения природных богатств и культурного наследия северо-западной части России.

Уникальность издания заключается в том, что оно позволяет современному читателю погрузиться в атмосферу научной мысли конца XVIII века и познакомиться с методами исследования того времени.

Библиография:

"Обольянинов "Каталог русских иллюстрированных изданий", М. 1914 г, № 1863. - До революции 1917 года эта книга была только в Публичной библиотеке, но в продаже книга не встречалась в то время. Не находимое издание.

"Сводный каталог русской книги 1801-1825", т.3, №6011

Николай Яковлевич Озерецковский (1750–1827) - русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, член Петербургской Академии наук (1782) и Российской академии (1783).

В 1758-1767 гг. учился в семинарии Троице-Сергиевой лавры, затем направлен на службу в Санкт-Петербургскую Академию наук. В 1768–1772 гг. участвовал в экспедиции И.И. Лепехина. В 1774–1778 гг. учился в университетах Лейдена и Страсбурга. В 1778 г. получил звание доктора медицины. В 1779 г. – адъюнкт Академии по естественной истории, а в 1782 г. – ординарный академик. Во время путешествия по Ладожскому и Онежскому озерам (1785), по верховьям Волги и на озеро Селигер (1805) собрал обширный материал о природе этих районов, их истории, быте, культуре, образовании, а также различные статистические сведения. Этот материал был опубликован в «Путешествии по озерам Ладожскому и Онежскому» (1792). Автор многочисленных научных и популярных статей, оказал большое влияние на усовершенствование образования и организацию науки в России.

Озерецковский написал значительное количество ученых трудов, но более всего увлекался полевыми исследованиями. «Он для исследования натуральных вещей, – писала директор Академии Е.Р. Дашкова в его характеристике, поданной в 1792 г. в Сенат, – целые восемь лет путешествовал по России как сухим путем, так и морями, собирая все естественные произведения для Академии <…> Сверх того собрал знатное количество различных минералов и других натуральных тел, которыми приумножил собрание редкостей в Императорской Кунсткамере».

Озерецковский также написал труды в области медицины, в том числе о действии лекарственных растений, применяемых в народной медицине. Он изложил первую отечественную герогигиеническую концепцию, основанную на правилах соблюдения здорового образа жизни, и стал одним из пионеров геронтологии.

Н.Я. Озерецковский был страстным популяризатором научных достижений и много сил и времени положил на издание различных трудов для «распространения полезных знаний и возбуждения любопытства к оным». Он стремился донести до народа эти знания также путем публичных лекций, организуемых непосредственно в помещении Кунсткамеры и сопровождавшихся демонстрацией музейных коллекций. «Вынув из шкафа чучело животного, – вспоминал слушавший эти лекции в 1800 г. литератор Н. И. Греч, – Озерецковский передавал его по кругу, «объясняя признаки стоявшим вокруг него слушателям». Работа по популяризации знаний при помощи коллекций Музея было достаточно новым делом в науке конца XVIII – начала XIX вв. Цена: 650 000 руб.

|